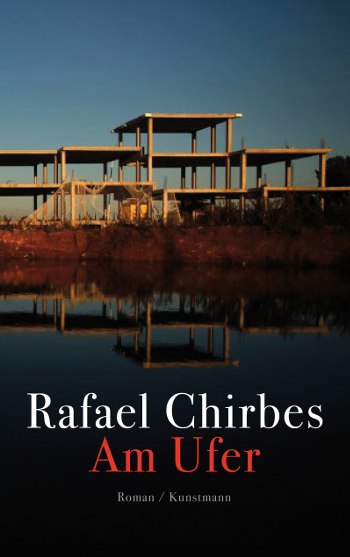

Rafael Chirbes : Am Ufer

Kann man über „die Finanzkrise“ schreiben? So, dass daraus Literatur entsteht und nicht eine in literarisch notdürftig veranschaulichte Dokumentation oder Reportage? Ohne dass der Text an der Komplexität und Trivialität der den Globus umspannenden Kapitalströme zerschellt? Ohne nur die Sinndefizite erfolgreicher Spekulanten zu entlarven oder die Hohlheit ihrer austauschbaren Lebensentwürfe zu desavouieren? Ohne Investmentbanker sich aus dem 27. Stock ihres Büroturms stürzen zu lassen oder eine Vorstandssitzung auf die Bühne eines notdürftig restaurierten Dokumentartheaters zu bringen? Darf Literatur, die notwendig auf Sprache und deren eigenes Bewegungsgesetz verwiesen ist, sich noch zuständig fühlen für das, was in Echtzeit in den Glasfaserkabeln transagiert wird? Hat sie vielleicht doch endlich ausgedient, ist endgültig auf die Plätze der Innerlichkeit und des Anschaulich-Kleinen verwiesen und nur ein weiteres und letztes Mal aufgefordert, den Anspruch auf „Welthaltigkeit“ nun endlich aufzugeben und sich einzugestehen, dass andere Medien, Formate, Textsorten geeigneter sind, sich auf der Höhe der Zeit zu bewegen und das Tempo mitzugehen, das eben „an der Zeit“ ist? Kann man also literarisch schreiben über das, was der mediale Diskurs spätestens seit 2008 als „Krise“ längst schon so umfassend kartographiert, besprochen und analysiert hat? Wir finden, dass Rafael Chirbes in seinem neuen großartigen Roman den Beweis antritt, dass eben dies möglich ist. Worum es in diesem Roman geht? In aller Kürze: Esteban, der bald siebzigjährige Protagonist, der zugleich der Ich-Erzähler des Romans ist, hat seine Schreinerei, die lange Zeit vom spanischen Immobilienboom profitierte, schließen müssen und das gesamte Familienvermögen im Zuge einer Immobilienspekulation verloren. Wir begleiten ihn einen Tag lang und hören ihm zu, wie er die Geschichte seines aus seiner Sicht verfehlten Lebens, die seiner Familie, seines Vaters und Großvaters erzählt – ein Monolog, der gleichsam in einem mehr als 400 Seiten umfassenden Atemzug den Bogen vom Ende des spanischen Bürgerkrieges bis in die Gegenwart der desaströsen Folgen der geplatzten Immobilienblase schlägt. Ja. Das was uns Esteban zu berichten hat, ist voller Bitterkeit, hochgradig subjektiv, höchst einseitig, völlig unausgewogen, massiv ungerecht, manchmal wehleidig, ohne Hoffnungsschimmer und ohne jede Aussicht auf ein Moment der Versöhnung. Nicht einmal von der Linken ist dergleichen zu noch erwarten. Esteban sagt über seinen über neunzigjährigen Vater, einem überzeugten Sozialisten, der als greisenhaftes Gespenst im Haus der Familie nur noch vor sich hin vegetiert: „deine Solidarität war eine künftige, die nie zum Zuge kam“ – weder der eigenen Frau noch den eigenen Kindern gegenüber. Wer aber – das erscheint uns wesentlich – hat gesagt, dass Literatur ausgewogen und gerecht sein muss? Esteban selber sagt: „Man neigt zu der Ansicht, dass sich das wahre Gesicht der Menschen in Momenten der Entscheidung zeigt, auf Messers Schneide, wenn sie an ihre Grenzen kommen, das ist der Moment für Helden und Heilige.“ Wer dieser Ansicht anhängt und entsprechende Erwartungen geltend macht, wird freilich sehr enttäuscht werden. Wer aber daran interessiert ist, was ein sprachliches und seinem eigenem Takt folgendes Kunstwerk im Zeitalter medialer Höchstgeschwindigkeit über seine Zeit zu sagen vermag, dem sei dieses Buch sehr empfohlen.